독일 베를린의 기후중립 시점을 2030년으로 앞당기는 주민투표를 이틀 앞둔 24일 베를린 거리 한복판에 투표를 독려하는 광고판이 붙어 있다. 베를린/노지원 특파원

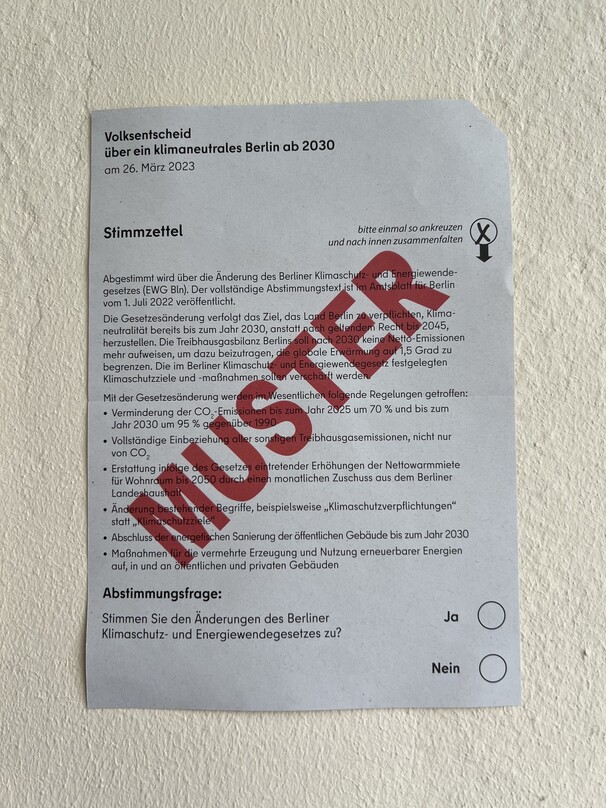

26일 독일 베를린의 한 투표소에 ‘베를린 2030 기후중립’ 주민투표 견본 용지가 벽에 붙어 있다. 견본 투표용지에는 주민투표를 발의한 환경단체 ‘기후새시작’이 제안한 기후 보호 및 에너지 전환 개정안 내용이 담겨 있고, 가장 밑에는 이러한 내용의 법 개정에 찬성 또는 반대하는지를 표기하는 란이 있다. 베를린/노지원 특파원

“달리기를 할 때 보이는 풍경이 바뀝니다. 나무가 사라지고, 호수의 수위도 낮아지고, 농경지 흙이 메말라 갑니다. 수십년 더 기다릴 문제가 아닙니다.”

26일 ‘기후중립 2030’ 주민투표가 진행 중인 독일 베를린 중심가 미테구 114번 투표장에서 만난 로텐바흐 마티아스(49)는 기후변화를 하루하루 피부로 느낀다고 했다. 투표장에서 만난 또다른 시민 이나(44)의 생각도 같았다. “몇년 전 초여름 기온이 40도까지 올라갔어요. 또 언젠가는 10주 내내 눈이 왔죠. 어릴 적엔 경험해보지 못한 이상한 일이에요.” 이들의 말대로 최근 베를린뿐 아니라 유럽 전체가 기후 이상으로 홍역을 앓고 있다. 2019년엔 6월 말 기온이 40도를 넘어 폭염 경보가 발령됐고, 지난여름에도 유럽의 많은 지역이 지독한 열파와 폭우를 번갈아 겪었다.

이런 변화에 큰 위기감을 느낀 이들은 베를린시가 ‘기후 위기’에 지금보다 더 적극 대응해야 한다며 기후중립 시점을 2030년으로 앞당기자는 ‘사회적 도전’에 나섰다. 독일 연방정부(2045년)와 유럽연합(EU·2050년)의 목표보다 기후중립 시점을 15~20년 더 앞당기자는 대담한 제안이었다. ‘기후새시작(Klimaneustart) 베를린’이라는 이름의 시민단체는 이 목표를 내걸고 시민 26만명의 서명을 모아 베를린(독일연방을 구성하는 16개 주 가운데 하나)의 ‘기후 보호 및 에너지 전환법’(한국에선 광역자치단체 조례에 해당, 연방제 국가 독일에선 주법에 해당) 개정 찬반을 묻는 주민투표를 성사시켰다. 베를린에서는 등록 선거인의 7%(약 17만1천명)의 서명을 받으면 주민투표가 가능하다. 시민의 힘으로 직접 법을 고치자는 시민입법 운동이었다.

이 개정안에는 베를린 시내 탄소 배출량을 1990년 대비 95%로 줄이는 시점을 기존 2045년에서 2030년으로 ‘의무화’하고, 2030년까지 공공건물 및 가정집을 기후 친화적으로 개보수하며, 이로 인해 오른 월세 인상분을 시가 세입자에게 보조금으로 지급한다는 내용 등이 담겼다. 하지만 26만명 서명이 무색하게 이번 투표에 대한 시민의 호응은 뜨겁지 않았다. <한겨레>가 오전 9시30분 둘러본 미테구 114번 투표장은 한산했다. 자원봉사자인 안드레아스 고이클러(63)는 “오늘 서머타임이 시작돼 사람들이 아직 쉬고 있는 것 같다”고 했지만, 썰렁한 분위기는 투표가 끝날 무렵까지 이어졌다. 베를린 선거관리위원회는 이날 밤 법 개정안에 찬성하는 의견이 약 42만3천표로, 발의안 통과를 위해 필요한 60만8천표를 채우지 못했다고 밝혔다. 발의안이 통과하려면 전체 유권자 243만1772명 가운데 25% 이상(찬성 정족수)의 동의가 필요하다.

26일 오후 6시를 넘긴 시각 독일 베를린 미테 지역의 한 초등학교에 마련된 114번 투표소에서 개표 작업이 이뤄지고 있다. 이날 오전 8시부터 베를린시 기후중립 시점을 기존 2045년에서 2030년으로 앞당기기 위한 주민투표가 진행됐다. 베를린/노지원 특파원

26일 오후 6시를 넘긴 시각 독일 베를린 미테 지역의 한 초등학교에 마련된 114번 투표소에서 개표 작업이 이뤄지고 있다. 이날 오전 8시부터 베를린시 기후중립 시점을 기존 2045년에서 2030년으로 앞당기기 위한 주민투표가 진행됐다. 베를린/노지원 특파원

주민투표가 실패한 큰 이유 중 하나는 ‘비현실적’인 목표였다. 이날 오전 10시께 투표장에서 만난 한 남성은 격앙된 말투로 “반대한다! 내가 여기 살고 있어서 아는데, 2030년 기후중립은 불가능하다”고 말했다. 배우자와 함께 투표를 마친 토마스(51) 역시 심경이 “복잡하다”고 했다. 2030년이 무리라는 걸 알기 때문이었다. 베를린 생태경제연구소(IÖW) 등도 2030년까지는 탄소 배출을 60%까지 감축할 수 있다면서 목표는 ‘실현 가능한 방식’으로 설정돼야 한다고 주장한다.

2030년 기후중립이 의무화되면, 주택을 친환경적으로 고치는 과정에서 월세가 급격히 오르거나 차를 마음대로 쓸 수 없는 등 생활이 불편해질 것이라고 우려하는 목소리도 적지 않았다. 투표소에서 만난 한 자원봉사자는 “목표도 비현실적이지만, 집세가 오르는 등 여파도 있을 듯하다”고 말했다. 투표를 마친 시민 안드레아스 디어케스(54)도 “나는 찬성하지만, 파트너는 자동차를 타는 데에 지장이 생길지 몰라 반대 입장”이라고 했다.

기후중립 시점을 2030년으로 앞당기기 위한 베를린시 주민투표가 열리기 하루 전인 25일 베를린 중심 브란덴부르크 문 앞에서 주민투표를 지지하는 시민들이 콘서트에 참여하고 있다. DPA NAT 연합뉴스

법안을 발의한 이들도 이런 상황을 모르는 것은 아니다. 제사미네 다비스(32) 기후새시작 대변인은 <한겨레>에 목표 달성이 현실적으로 불가능하다는 지적이 많다는 사실을 “잘 알고 있다”고 말했다. 하지만 “2030년까지 탄소 배출량을 획기적으로 줄이지 않으면 인류를 기후 위기에서 구할 기회가 거의 사라진다”며 “2015년 (파리기후협정에서) 합의한 지구 평균기온 억제 목표(산업화 이전 시기보다 1.5°C 상승)에 따라 탄소 배출량이 정해져 있는데 베를린에선 2030년이면 모두 소진된다”고 말했다. 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC)가 지난해 4월 발표한 보고서도 파리협정 목표를 달성하려면 “긴급하고 과감한 조치가 필요하다”고 했다.

이번 주민투표는 결과적으로 실패했지만, 분명한 성과도 남겼다. 지난 2월12일 베를린시 재선거에 따라 새로 들어서는 기독민주당(CDU)과 사회민주당(SPD) 연립 정부가 기후변화 대응을 위해 50억유로(약 7조원)에 달하는 특별기금 조성에 합의한 것이다. 독일 일간 <타게스슈피겔>은 “주민투표를 발의한 단체가 없었다면 (새 연정의) 특별기금은 존재하지 않았을 것”이라며 단체의 “비현실적인 입법 제안”이 정치권이 기존 기후중립 목표를 지키는 데에 도움을 주게 됐다고 짚었다.

베를린/노지원 특파원